黑龙江省哈尔滨市有一所治学严谨、人才辈出的哈尔滨工程大学。在校园的广场上,耸立着一座哈尔滨工程大学的前身哈军工的创立者——陈赓院长的全身铜像。铜像身着戎装,背着双手,迎着风雪而立,双目远眺,面带微笑,显得自信从容而坚定。

时逢陈赓院长逝世六十周年,凭吊陈赓院长的铜像,回忆往昔峥嵘岁月,由衷感慨院长的传奇人生。1921年,中国共产党建立,以星火燎原之势,照亮了黑暗的神州大地;1922年,年仅19岁的陈赓成为了一颗中国共产党不熄的火种。百年党史,光辉灿烂,记载了多少仁人志士的丰功伟绩,文韬武略的陈赓院长也为党史书写了浓墨重彩的璀璨篇章。

1923年11月,陈赓投考黄埔军校。次年五月被录用为第一期学员。上图为陈赓在校时留影。

中国共产主义是陈赓院长矢志不渝的信仰,他自始至终,不畏艰苦,一心为国为民。在黄埔军校时,众多同窗故友,未能改变他的党性;蒋介石的利诱,未能改变他的初心。他紧跟中国共产党的步伐,枪林弹雨,南征北战,一路披荆斩棘,在所不辞。

1933年,陈赓因叛徒出卖在上海被捕,陈赓院长在《我的自传》中写到:“在狱中四月,当局用尽威吓利诱(手段),我丝毫未为所动。”表现了他对自己信念理想的坚定不移。

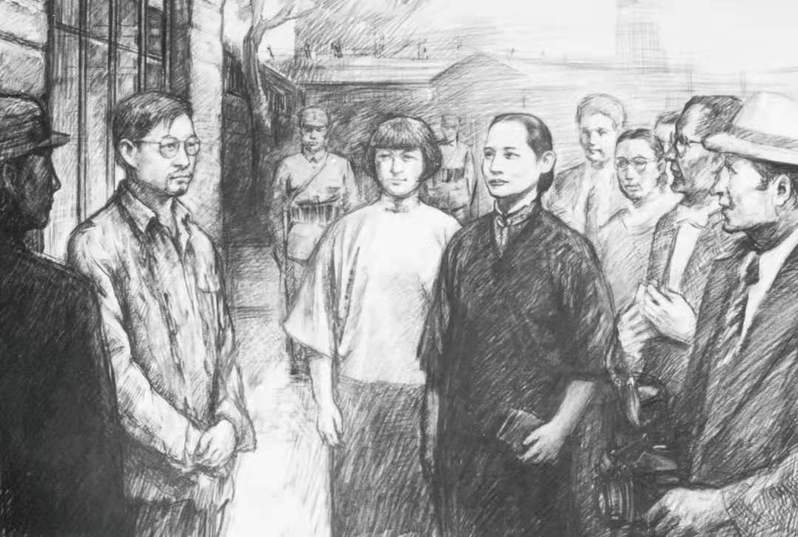

1933年3月,陈赓在上海疗伤时因叛徒出卖被捕。5月被押往南昌,后又被押往南京。宋庆龄曾亲赴南京营救陈赓。图为他在夫子庙探望陈赓。

陈赓在战场上挥戈杀敌,智勇双全,是一柄插向敌人的利剑;在生活中,他幽默风趣,乐观率真,是同志们的一颗“开心果”。

陈毅老总夸赞他:陈赓像一个玻璃杯,从里到外都是清楚的,透明的。陈赓是一块磁铁,风趣、乐观,能够团结大家一起革命。

1937年,陈赓作为旅长在太岳山区与日军周旋,“上下同欲,动员民力”,他和山区百姓同休戚,共存亡,同心同德。他风趣幽默,平易近人,很快得到百姓的爱戴。他领导部队,依靠当地百姓的协作,在太岳的抗日战场上,屡获佳绩。

1955年,陈赓被授予大将军街。实至名归的荣耀,他却以平常心对待。他的小孩子好奇地追问他:“爸,你受的是什么将?”他诙谐幽默地说:“辣椒酱!”小孩子们信以为真,一本正经地告诉别人,让人忍俊不禁。

在吃野菜、咽粗糠的艰难岁月里;在烽火连天,多次负伤的艰苦革命中;在创建军校,培养人才艰辛困苦时;他始终谈笑风生,乐观向上,给大家带来快乐和希望。

1952年6月,陈赓受命从朝鲜回国,负责筹备哈军工。

1952年,毛泽东主席予以陈赓新的任务——筹建一所高等军事技术院校。任务艰巨,这又是一场“硬仗”。每临战事,陈赓总是几天几夜不合眼,思考最佳战略方案。一年后陈赓院长在零基础上创建了哈军工,这是个丰碑,这是个奇迹!有谁知道,为了完成这场“硬仗”,这一年里,他有多少个不眠之夜,又付出了多少心血啊!

1955年,陈赓(左一)与军工青年教师亲切交谈。

作为哈军工的创始人和第一任院长,陈赓用他强大的人格魅力,高超的组织能力,把老干部和老教授拧成了一股“绳”。为了办好学校,他既发扬红军老干部艰苦朴素、吃苦耐劳的精神,又号召着专家教授做学院主人,发挥他们的教学积极性。他高瞻远瞩、与时俱进,提倡实干,办实验工厂,搞高、精、尖科学研究,创立了飞机风洞实验室,率先成立了计算机专业,使这所零起点的军事院校处处生机勃勃、欣欣向荣。

十年呕心沥血使哈军工一跃成为全国一流大学。院校秉承优良传统培养出一批批高端技术人才,他们为“两弹一星”的事业,为“航空母舰”的铸造,发挥了重要作用,为祖国的国防强大作出了重大贡献。

1961年3月16日,陈赓因心脏病突发,不幸在上海逝世,享年58岁。3月25日下午,首都各界人民在中山公园举行公祭大会。周恩来,邓小平等党和国家领导人到中山纪念堂吊唁陈赓。

陈赓院长虽然离开我们已经六十年了,但是他忠党爱国,乐观豁达,奋斗不息、不畏艰苦的精神,深深地影响着一代代哈尔滨工程大学的学子,在他们的心里陈赓院长一如既往“风雨晨昏照引人”,激励着他们与时俱进为祖国的强大再创辉煌!

校园广场上,三月灿烂的阳光照在陈赓院长铜像上,仿佛给铜像镀了金,格外耀眼,追忆院长的文治武功,崇敬之情油然而生:斯人如虹,国士无双啊!